ほんの少し前まで、ホームレス状態に置かれた方の内、特に様々な精神障害や依存症を抱えている方がなんら特別なケアの対象にならず放置されていた現実がありました。

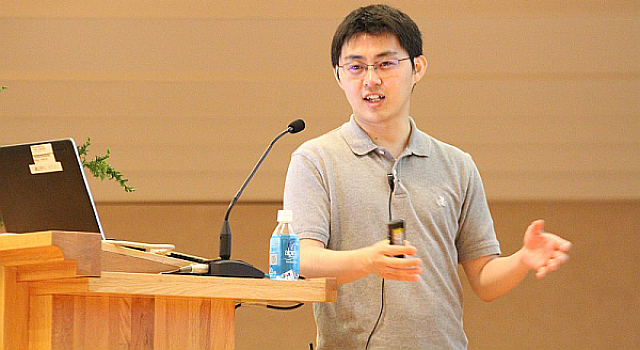

そんな方々に対して、2004年頃からいち早く「社会福祉士」というプロによる支援・シェルターを使った伴走型支援を埼玉で展開されてきたのがNPO法人ほっとプラス代表理事・藤田孝典さんです。

現場での支援と平行して、社会の構造へ働きかける「ソーシャルアクション」の重要性を強調し、自ら実践なさっている藤田さん。

そんな彼の支援観・世界観は、どのように培われてきたのでしょうか?

現在ベストセラー中の『下流老人 一億総老後崩壊の衝撃』(2015 朝日新書)が生まれた意図と背景も、もちろんお伺いしました!

1982年生まれ。NPO法人ほっとプラス代表理事。聖学院大学人間福祉学部客員准教授。反貧困ネットワーク埼玉代表。ブラック企業対策プロジェクト共同代表。厚生労働省社会保障審議会特別部会委員。

著書に『ひとりも殺させない─それでも生活保護を否定しますか』(2013 堀之内出版)『下流老人 一億総老後崩壊の衝撃』(2015 朝日新書)など。

目次

「ソーシャルワーカー」という矜恃

── 不躾ですが「あなたは何者ですか?」と藤田さんにお尋ねした場合、どうお答えされますか?

藤田:ひとことでいうと「ソーシャルワーカー」だと思います。ソーシャルワークという理論と技術を活用しながら、個人と社会にアプローチしていく職業人ですよね。

僕は大学・大学院で社会福祉を学んでいたので、日本にソーシャルワークが根付いていないし、存在していないことを、ずっと実感してきたんですよ。大部分の現場において、ホームレスの人に対する面接技術やコミュニケーション技術など、ソーシャルワークの技法のごく一部しか用いられていない。

現場を通じて、なぜホームレスの人が生まれるのか、雇用の構造や非正規労働の問題、社会構造や政治の仕組み、そのような全体を含めてアプローチし、動いていく。これこそあるべき支援活動であり、本来の「ソーシャルワーカー」の形なんですよ。それを体現したい、といつも思っています。

「老人ホームで働くつもりだった」ただただ酒を呑んでいた学生時代

── どのような経緯で進路を選んだのですか?

藤田:僕はおばあちゃん子なんですよ。おばあちゃんにずっと育てられてきて、大学進学の時に「じゃあ将来どうするのか?」ということを考えた時「自分のおばあちゃんみたいな人達と、支援という形で関わりたい」と思ったんです。高齢者福祉ですよね。当時の自分は、社会福祉といったら高齢者福祉しかイメージできませんでした。

なので、高校がそこそこの進学校で同級生が早稲田や慶應に進む中、僕だけ珍しく福祉系の大学に入りました。大学は四年間もあるのに、自分が興味のないことをやってもしょうがないな、と我を通して。父親には「そんなのでメシを食っていけるのか」とか、同級生には「ひとつでも偏差値のたかい大学にいったほうがいいよ」とかいわれましたけれど。

将来は専門性を持ちたいと考えていたので、何らかの資格が取れたほうがよいかな、と思っていたんです。そんな中でたまたま選択したのが「社会福祉士」の資格でした。それで卒業後は、どこかの老人ホームの職員や施設長なんかにつけたら……と思っていたんです。

── 実際に進学され、勉強を始められていかがでしたか?

藤田:全然面白くなかったです。社会福祉の勉強といっても中身は制度の説明で「高齢者福祉法はこうなっているよ」とか「障害者福祉法はこうなっているよ」あるいは「介護保険法は……」「生活保護法は……」と、色々な制度・知識の勉強をするんですね。でも、結局こんなのは覚えればいいだけの話なんですよ。自分は覚えることは全然出来るので、単純にそれをすることにつまらなさを感じてしまって。学部でも孤立感を感じていたので、ただただ酒を呑んでましたね。

「おっちゃん」との遭遇。贖罪として支援活動へ

── 「ホームレス支援」に関わるきっかけは、どういったものだったのですか?

藤田:二十歳ぐらいの時ですかね。朝、アルバイトにいく途中、外環自動車道の高架下の道を自転車で走っていると、50代前半の男性が飛び出して来て、ぶつかってしまったんですね。その時は謝って、向こうも大丈夫とおっしゃったので、そのままバイト先に向かったんですが、バイトが終わって8時間後くらいに同じ道を帰って来たら、未だ同じ場所に座っていたんです。「これはやっぱり大怪我させちゃったのかな?」と思って声を掛けたら、返ってきた答えが「ここで暮らしている」のだと。その道脇の街路樹のところで、テントを張って暮らしている方だったんですね。

そこからその「おっちゃん」と、バイトの行き帰りなどに話をするようになりました。話してみると、元々銀行の支店長をしていたというし、大学生の息子さんが二人いるという。僕の父と職歴や家族関係が被るんですよ。「何故自分の父と同じような境遇だった人が、路上に寝ているんだろう?」と、そこから興味・関心を持ち始めました。

その「おっちゃん」との交流は半年くらいあったのですが、当時の僕は「自分は社会福祉の知識や制度への理解が十分すぎるほどある」と思っていたんですね。だから「おっちゃん」を助けようとして、「失業したら失業保険が出ますよ」とか「鬱病でも労災が支給されますよ」「生活保護を申請しましょう」のような、習ったばかりの制度知識でアドバイスしたんです。

ところが「おっちゃん」は、実際の制度の運用部分で、既に躓いたり諦めたり断られたりしていました。自分の教科書的な知識は全く役に立たなかったし、具体的な支援方法も知らないことに気づいたんですね。結局「おっちゃん」とは缶コーヒーを一緒に貰って飲んだり、お菓子をこちらから持って渡すくらいしか、僕が出来ることはなかったんです。

そうした週1・2回の交流が続いていた半年後、ある日突然テントも何も綺麗さっぱりなくなって、「おっちゃん」はいなくなってしまいました。「ここは住むところではありません」といった警告の張り紙だけが残されていたので、土木課に強制撤去されたんじゃないかと思うのですけれど。

こんな風に愛着をもって接してきた「おっちゃん」が突然いなくなってしまった。「自分は何も出来なかった」という無力感も感じましたし、「大学での勉強は出来たのに」というプライドも傷つきました。「おっちゃん」のような人を助けられる勉強がしたいと贖罪の意識もあって、以後本腰を入れてホームレス支援の活動に入っていったんです。

「野戦病院」の中での修業時代

── 具体的にはどのようなやり方でホームレス支援の門を叩いたのですか?

藤田:新宿で活動されているNPO「スープの会」の後藤浩二さんのところでお世話になって、大学二年生の後半から四年生まで、毎週必ず週一回通いました。地域に新宿を選んだのは、都心に出る度に新宿周辺ですごい数のホームレスの人を見ていたからです。新宿で支援活動する団体をネットで調べて、たまたま発見したのが「スープの会」だった、という次第で。それと、もしかしたら「おっちゃん」が都内で仕事を探しているんじゃないか、会えるんじゃないかとも思っていました。結局それは叶いませんでしたが。

── 「スープの会」では、藤田さんはどのようなことをしていたのですか?

藤田:事務所で味噌汁を作って、土曜日の19時から新宿西口に集まり、二時間ほど新宿中央公園や駅周辺などの三カ所を、グループに分かれてまわっていくんです。声を掛けて、味噌汁とチラシを渡し、必要があれば福祉事務所や病院に付き添っていくことをしていました。

自分がたまたま運がよかったと思うのは「スープの会」がちゃんと炊き出し以外の支援もやっている団体だったんですね。週に一回すごい数のホームレスの人の話を聞かせてもらって、その後の保護のやり方とか支援のノウハウを教わることが出来ました。かなりの勉強になりましたね。

僕はもともと高齢者福祉の領域から入ってきて、そこしか見ていなかったので「ホームレスの人は単に怠けている人がそうなっているんじゃないのか」と思っていたところがあったんです。けれど、毎週話を聞いて「こんなに多様で豊かな人間性のある人が、ホームレスになるなんて」と驚くばかりでした。かなり自分の中で、差別や偏見があることに気づかされましたね。

── ただ、関わる中で足りない部分も感じられたのですね。

藤田:ええ。決定的に足りないと思い必要性を感じたのは、長くお付き合いしていく形態の支援ですね。当時いろいろな団体も見たのですけれど、その場限りの支援に終わってしまう、ということが結構あったので。アパートへ入るための支援だけではなく入居後のフォローも必要だし、シェルターの開設、そしてシェルター入所後も一緒に伴走していける体制なども必要なのではないかと痛感していましたね。

それと、知的障害や精神障害、アルコールなどの依存症に該当するホームレスの人が今以上にたくさんいたんです。本来ならばそのような障害を持った方として、その人に合わせた形で支援を提供していかなくてはならないのですが、現場のボランティアさんはプロではないので、そのような対応が出来ていないという状況がありました。

── 当時2004年頃ですと、池袋で精神科医の森川すいめい先生が、本格的にホームレスの方の知的障害・精神障害の問題に取り組み始めた頃ですよね。

藤田:池袋での森川さんや中村あずささんの活動については、噂では聞いていました。今もですが、当時は特に社会福祉の専門家や精神科医などのプロが現場に少なかったと思います。現場は野戦病院のようになっていて、これだけ重症患者がたくさんいるのに、ちゃんとケア出来る人が少ない。要するに、無資格の医者や看護師が包帯を巻いて治療しているようなものだけど、包帯の巻き方は違うし、違う病気に間違った治療をしようとしているような印象を受けました。そんな焦りも感じていました。

ただ、当時の自分はまだ社会福祉士の資格も持っていないし、学生の見習いなので、そんなに多くを主張出来ず、説得力もありませんでした。まずは経験を積むしかないと思いながら、もう少し上手な支援のあり方は出来ないだろうかと、暗中模索の時期でしたね。

「ほっとポット」時代。昼と夜、現場と研究を行き来する日々

── 大学を卒業後、さらに大学院へ進まれます。それは何故ですか?

藤田:大学の約三年、ホームレス支援に関わってみて、実はこれが社会福祉の一番足りないところなのではないか、と思ったんですね。関係論文なども調べてみると、案の定十件程度しかない。これは自分がやるしかないと思い、この時点で高齢者福祉から舵を切ってホームレス問題を研究しようと決め、受け入れてくれる大学院に進学しました。

平行して、まずは地元で任意団体としてボランティア団体を立ち上げ、河川敷などをまわりはじめました。埼玉では荒川や大宮公園など、河川敷と公園でホームレスの人の七・八割が生活している状況でした。約10年前の埼玉は貧困ビジネスのようなところばかりで、まともな支援団体がほとんどなかったんです。東京には山ほど団体がある一方、埼玉も700万人の人口がありますから、それなりにホームレスの人がいて、貧困が問題になっているにも関わらず。だったら、僕たちは埼玉でやろうと。

あとはアルバイトとして、新宿区と府中市の福祉事務所でホームレス巡回相談員を嘱託でやっていました。巡回して戸山公園や高田馬場周辺でホームレスのおっちゃんがいたら、まぁ生活保護には結びつけずとりあえず施設に押し込むという(笑)。そんなことをやらされていたんですね。

── じゃあ、当時生活保護の申請にいったら、相談員として藤田さんが出て来た可能性があった?

藤田:はい。府中なんかは明らかに僕が出て来ていました。福祉事務所内部では、課長や所長レベルの人が「ホームレスなんかそもそも保護してあげること自体が恩恵的なものなんだから」などといって、可能な限り生活保護に対して厳しくしている。僕自身は、内部で反発もしたし「理論的にはこれは絶対間違いなんだ」と訴えたりもしたけれど、組織って簡単に変わるものではないので。

本当に勉強させてもらいました。社会の縮図や、しがらみや、そこで働いている人のいろんな思いを知ることが出来て。ただ、一時期は大学院を出た先の進路に福祉事務所や社会福祉協議会も考えていたのですが、やっぱり「これは自分には堪えられないな」とは痛感しましたね。

── そうして2004年に大学院に通いながら、現在の「ほっとプラス」の前身にあたるNPO「ほっとポット」を立ち上げます。

藤田:任意のボランティア団体として河川敷をまわっていたら、生活保護を受けてアパートに入っていたはずの人が、また河川敷に戻って来ているのに出くわすんですよ。アルコール依存や知的障害を抱えているにも関わらず必要なケアを受けられていなくて、家賃滞納から再路上化してしまう。そんな人達が僕のところへ「アパート生活、全然駄目だったよ」と相談に来る。だからもう責任感から「じゃあ、今度シェルターを立ち上げるんで、一緒に住みましょうか」という話をしてしまったんですね。それでNPO「ほっとポット」を立ち上げることになりました。

── 立ち上げは順調にいきましたか?

藤田:いいえ。お金もないので僕が巡回相談をして貯めた50万円と、知り合いの弁護士から寄附してもらった50万円を元手に、まずは事務所とシェルターを借りることにしたのですが、地元住民の反対運動が起こり、相当参りました。「何故埼玉にホームレスの施設なんか作るのか? 埼玉にホームレスなんかいないだろう」といってきて「いや、いますよ」と答えても解ってもらえない。民生委員まで「そんな危ない施設を作るのはやめてください」と反対するんです。

結局解ってもらうしかないので、自治会に住民説明会を開いてもらい、何度も通って説明しました。最終的には自治会長さんに「とりあえず一年間だけ実績を見てもらいたい」とお願いして「じゃあ、一年間だけですよ」と了解を得て、それでようやく始められたんです。

── その頃はどのような一日を過ごされていたのですか?

藤田:大変な一日でした。借り上げたシェルターにホームレスの人を5名入れて、僕はそこに二十四時間ほぼ管理人として常駐して、シェルターから通勤や通学をしてました。福祉事務所のバイトは続けていたので、バイトがある日は朝から行き、大学院へは夜間通っていました。バイトのない土日は河川敷や公園をまわったり、アパート内の対応をしてから、大学院へ通っていましたね。

そんな自宅に帰れない生活を一年程続けました。疲れて帰ってきたら相談を持ちかけられることももちろんありましたし、すり減りました。しかも、受け入れた人たちは認知症の軽度の人とか、アルコール依存・薬物依存の人など、福祉的な支援が日常的に必要な人たちなんですよ。普通そういった人たちって、老人ホームなり障がい者グループホームなりにいるべきなんですけれど、何故かその網に引っ掛からずに路上にいるんですね。他の福祉関係者のほとんどが「もうこんな人には関わりたくない」と投げるような人がうちに来ているんです。だから、なるべくシェルターから介護保険を申請したり、障害者手帳を取ったり、他の施設へ繋いだりしていきました。

一年経つ頃には「よくやっているね」と野菜やら米やらを持って協力してくれる地域住民などが現れて、だんだん理解者が広がっていきました。

── ご苦労も多かったとのことですが、そのような大変な状況になる覚悟などあったのでしょうか? 悩みなどありませんでしたか?

藤田:当時は社会福祉士の一年目で若いので、自分の資格と知識で対応出来ない人間はいないだろう、と傲慢にも思っていたんですね。実際にはそんなことはなくて、あんな国家試験レベルの知識では到底太刀打ち出来ないような人達がたくさん来たんですけれど。それぞれの制度については知っていても、それを使うためにどこへ申請して、そのあとどんな風に手続きが流れていくのかは知らなかったんです。ひとつひとつ聞いていったりして、いろんな失敗もしました。

あと、研究と現場の両立は当時も悩みましたし、今も少し悩んでいる部分があります。結局うまくバランスを取るしかないと思いますし、たぶん一生悩み続ける問題じゃないかとも思っています。

ただ、確かに生活はハードでしたけれど、当時の「実践しながら大学院で研究した」ということが、すごく今の糧になっています。昼間は現場で実際に起こっている問題に取り組んで、夜間大学院に戻ってその現象が何故起こっているのか探求する、という生活が結構面白く、いろいろな気づきも多かったです。

「ほっとプラス」時代。過渡期のソーシャルワークを追求して

藤田:「ほっとポット」スタートからだいたい5年ほどで徐々に相談件数も増え、それに従ってシェルターや対応スタッフも増やして、寄附も集まり始めたことも手伝って、運営も軌道に乗り始めました。ホームレス以外にも、ちょうど派遣切りの前だったこともあって非正規雇用の人が相談に来ていたり、十代から二十代前半の年代の子たちが来たり、退院したあと受け皿がないとか、刑務所から出所後の行き場がないなど、様々な状況の方が訪れました。今でこそ埼玉にも支援団体はいくつか出来ていますが、当時は僕らのところに一極集中していた状況で、正直これほどニーズがあるとは思っていなかったですね。

── 2011年に「ほっとポット」から一部スタッフを引き継ぐ形で、NPO「ほっとプラス」を立ち上げます。その理由はなんですか?

藤田:これは難しいところで、事業が拡大していくと、ソーシャルワークの理念をめぐって、内部で色々な論争が生まれていったんです。「現場の支援を重視する」ことと「政策提言やソーシャルアクションで社会に対してアプローチしている」ということは常に両輪であるべきなんですけれど、どうしても目の前の現場が忙しくなると、社会や政治にアプローチしていくということが煙たがられるようになるんですよね。要するに、意見の不一致や相互の信頼性の欠如ですね。

そうなった時に「じゃあ今後どうしていくのか?」と考えて、ソーシャルアクションにコミットしながら実践したいというスタッフと一緒に袂を分かちました。その決断に自信があったし、今も本当によかったと思っています。ほっとポットのままでいたら、僕はソーシャルワークをやめていたかもしれませんから。

これが社会福祉士、福祉関係者の最も弱いところなんですが、現場の支援に埋没したがるんですね、その方が楽なので。現場だってそれはそれで疲れるんですけれど、社会に対してアプローチするとなると更に色々なことをやらなくてはいけないですから。

僕が実践したい本来の意味での「ソーシャルワーク」というのはそもそも日本には存在しないので、一緒に活動する仲間も相当勉強して共に追い求めてくれるようでなければ難しいと思ったんです。ただ、ソーシャルワークはまだ過渡期なので、いろいろな議論から様々な活動が生まれていけばいいと、自分では考えています。

── 藤田さんが支援活動に関わるようになって十年以上経ちましたが、この間ご自身の考え方は変わりましたか?

藤田:全然変わりましたね。全く違う自分が今いると思いますよ。大らかになって、良い意味で雑になったと思います。昔の自分は「社会とはこうあるべきだ」「人間とはこのような生き方が良いのだ」みたいに、社会や人生を一定の枠組みに当てはめるタイプだったんです。それがずいぶんなくなりました。とりあえず生きているだけでいいんじゃないの、と。かなり人生に対するハードルが下がりましたね。たぶん僕は自殺しないと思います。

『下流老人』の仕掛け方。ソーシャルアクションのこれから

── 最新の著書『下流老人 一億総老後崩壊の衝撃』が大反響です。この本をきっかけに、高齢者の貧困について様々なメディアが取り上げる状況になっていますが、書くきっかけはどのようなものだったのですか?

藤田:2014年頃、ネットを通じて編集者から連絡があったのがきっかけです。社会保障を削ることに喝采を叫んだり、貧困問題の解決や社会福祉の実現を阻もうとする勢力が強い中で、それに対して抵抗するための説得力を持った本を出したいという話を貰いまして。じゃあどういう切り口にしようかと考えた時に、僕らのところへこられる相談者の中で高齢者が多いこと、その中でも特に「無年金」及び「低年金」で生活に困窮し生活保護を受ける方が多かった、そんなところから企画を考え始めたんです。

現在の制度だと、毎月1万6千円を払って老後を迎えた時に貰えるのが6万6千円。みんな高齢者になってから、初めて貧困に気付き、どうしようと右往左往する人が多いんですね。みんながいずれ老後になる。だから、それをイメージしてもらえば、今現在の貧困問題を周知出来るんじゃないかと思ったんですね。

そんなふうに『下流老人』は最初からソーシャルアクションを意図して、流行るキーワードになるよう仕掛けていきました。「反貧困」「ネットカフェ難民」「ブラック企業」のように、その時々の問題を端的に表す言葉の発明ですよね。問題の言語化・キーワード化はとても大事だと考えています。

「下流老人という言葉は酷いね」「こんな差別的な言葉をいっていいの」という批判を運動に関わる人からいわれることもあるんですけれど、これは社会にどう伝えていくかの戦略なんですよ。インパクトのある言葉で問題の入り口に立ってもらわないと、結局何の理解も進まず、問題の解決もされない。入り口に立ってさえくれれば、あとは中身の勝負ですから。そういった意味では『下流老人』は戦略的に成功していると思います。

── 藤田さんの著作を読みますと、今までの支援のあり方や社会運動の方法について批判的です。『下流老人』の仕掛け方も、その批判の実践という意味もあると思うのですが、今後社会運動はどのように展開していくべきだと考えていますか?

藤田:既存の社会運動については、やはり批判はせざるを得ないですね。僕は「優しい暴力」と呼んでいますけれど、戦後ずっと社会福祉に携わる者は弱い人たちを優しく支援しているつもりで、しかし社会構造自体は何も変えてこられなかったんです。制度政策の構造が変わっていかないので、ホームレスも障害者も高齢者も生きづらい、ということが続いてきているんです。

既存の運動は、現在まで一過性のものに終わってしまいました。それはソーシャルアクションをどのように展開していくのかという長期ビジョンがなかったことが原因だと考えています。過去、民主党政権へ政権交代した時点で貧困問題が一番盛り上がった。けれどあれだけ盛り上がったにも関わらず、結果としてめぼしい成果を勝ち取ることが出来なかった。貧乏人よりお金持ちの方に政治力は偏りますし、「総論賛成各論反対」という声も根強い。状況を見ながらバランスを取って長期的に攻めていくことが過去の運動では必要だったし、これからの運動に必要となっていく戦略だと考えています。

── 藤田さんの今後の目標をお聞かせ下さい。

藤田:社会を変革したいですよね。日本はまだ本当の意味での福祉国家なり、福祉社会を樹立出来ていない。それを樹立することが僕たちの役割だと思っています。

僕は80歳まで生きるつもりなんです。大体社会って10年に一度くらいのタームで変化が起こると思うんです。今の安倍政権もいつか終わりますし、またどこかの時点で新しく「次の社会保障をどうしようか?」という議論が出てくるはずです。その時に、様々な形で政府へ入るなどして議論に参加していけたらいいな、と考えています。

80歳まで生きたら、多分そのチャンスって何度かめぐってくるんじゃないですか。[了]